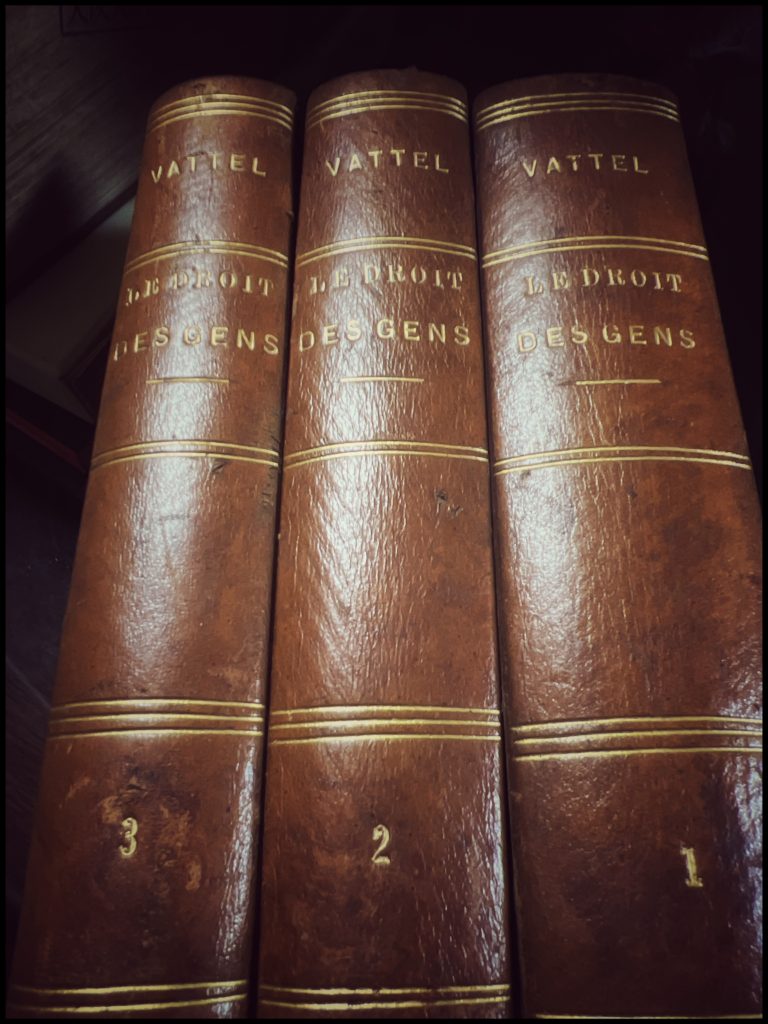

「お宝か?」編

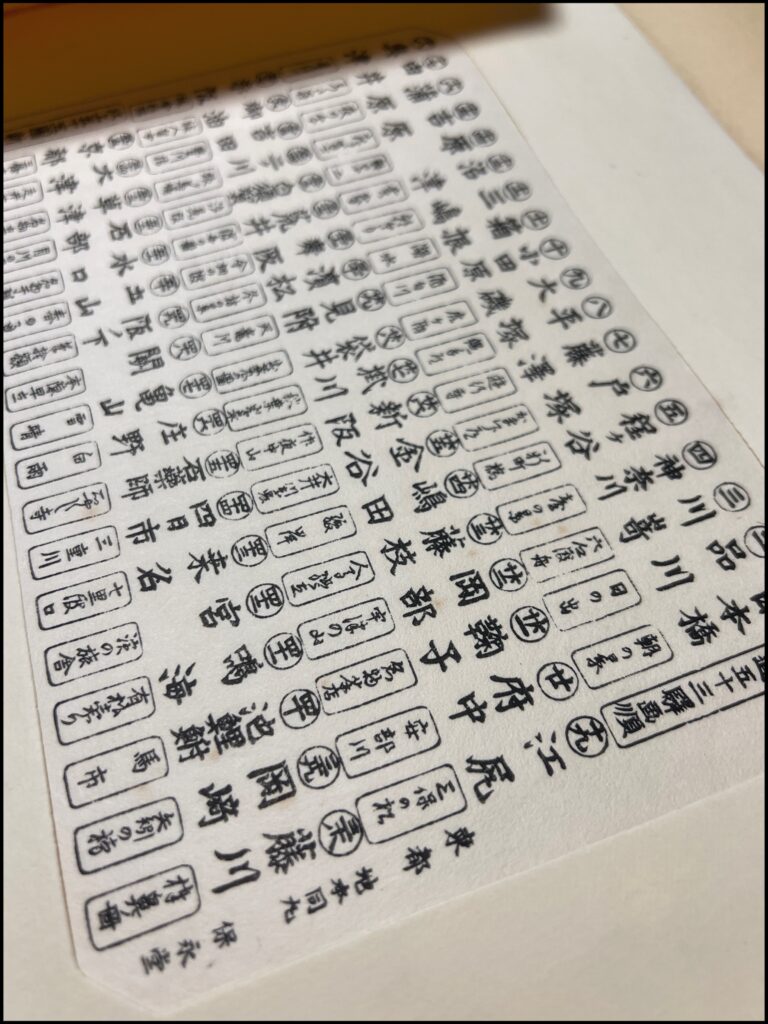

遂にきたか。

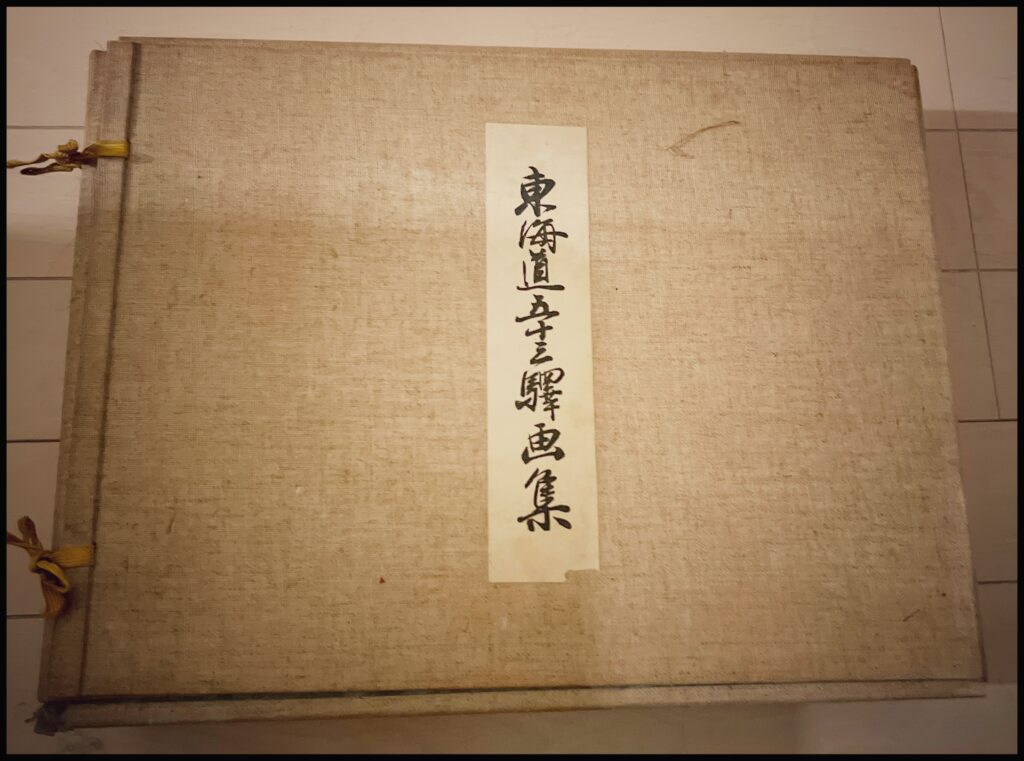

2階の物入れの奥の奥から、

見るからに物々しいイデタチの、

バリバリお宝風がでてきたヨ。

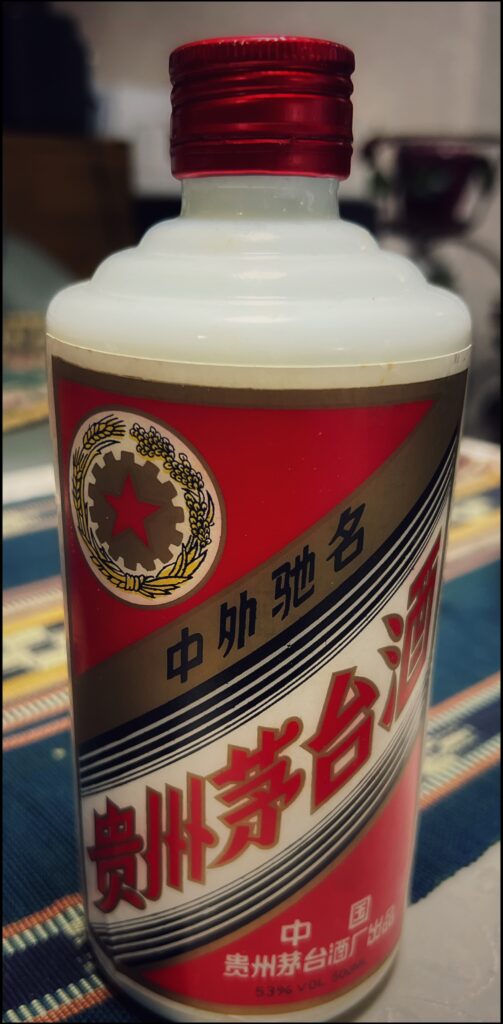

は〜い、教科書にでてきたヤツ!

歴史に疎い私でも知っているメジャー級。

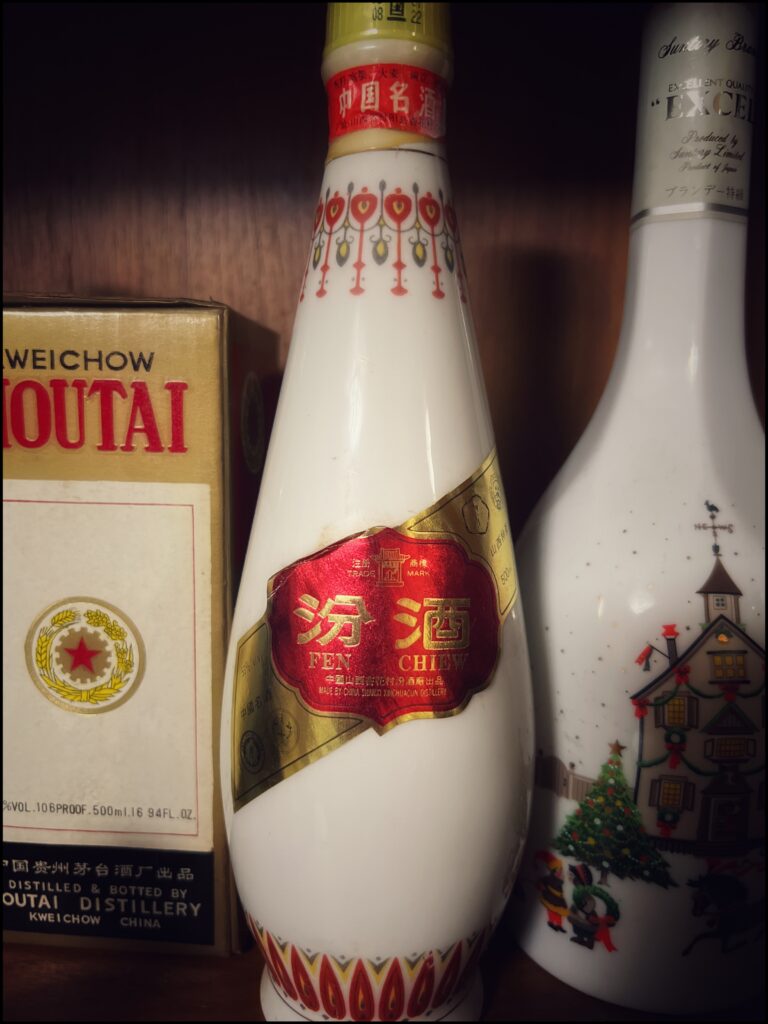

東海道と い・え・ばっ

膝栗毛・・・やのうて、五十三次か。

「ひざくりげ〜」の方がインパクト大やったな。

サウンド的に。

しかし、何がどう違うのやったっけ。

改めてお勉強。

「東海道中膝栗毛」は江戸時代後期の戯作者、十返舎一九の代表作で、享和2年(1802)から文化6年(1809)にかけて出版された滑稽本。日常生活を風刺したお話やね。

「東海道五十三次」は江戸時代に整備された五街道の一つ、東海道に置かれた53の宿場のことで、しばしば浮世絵や和歌に取り上げられた。とある。

いずれも、日本初・旅ブームの火付け役。

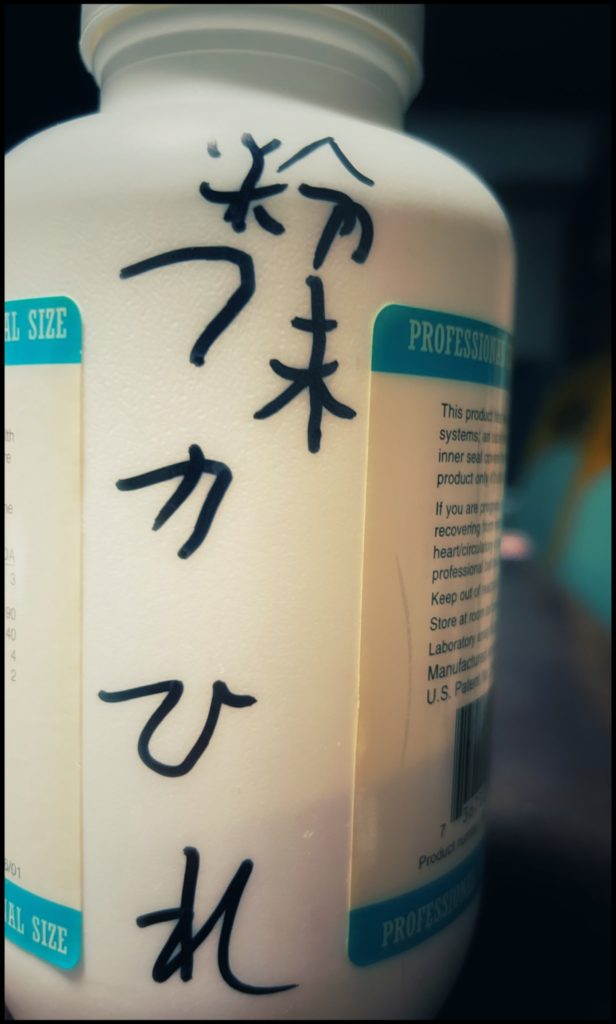

そして今、私の手にある物は・・・

ずっしり重い。

これは浮世絵、ホンマモンかもしれない!

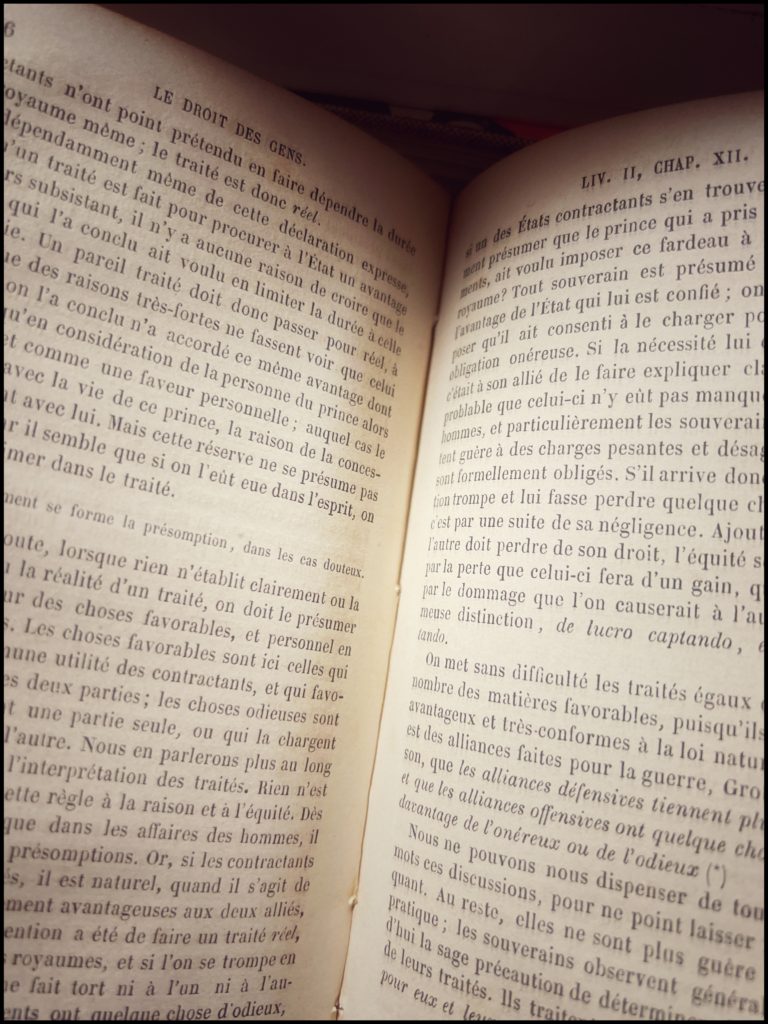

期待を込めて、

文字通り、

紐解く。

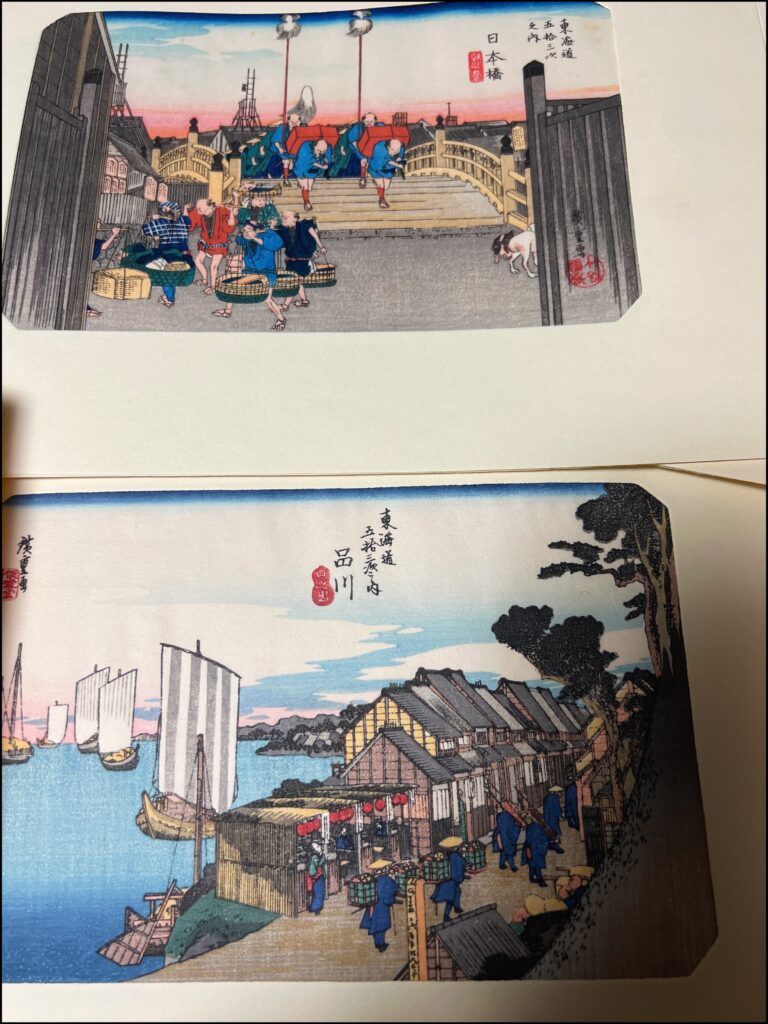

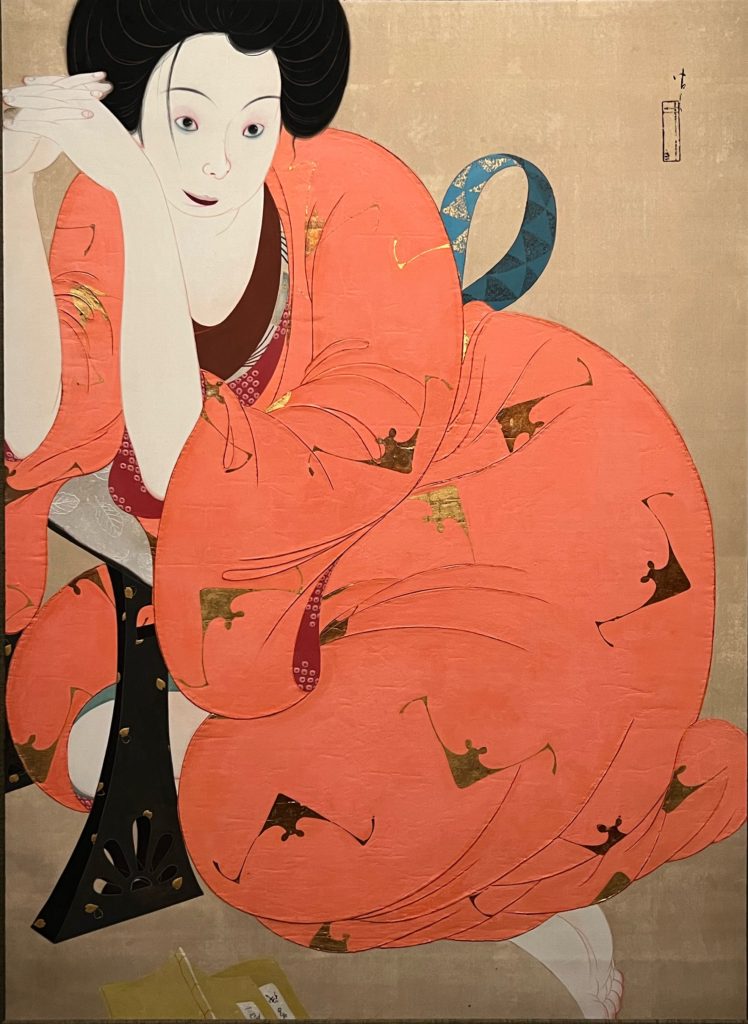

おーーーーーっ。

うつくしい。

うつくしすぎる。

ちょっと鮮やかすぎやしないか。

年代物にしては・・・。

もしや本物ではない?

木版画であるからして、コピーもの?

・・・どう捉えていいのかわからない。

と、その時、心の声がつぶやいた。

(以下 心の声)

「あたりまえだろうがっ!

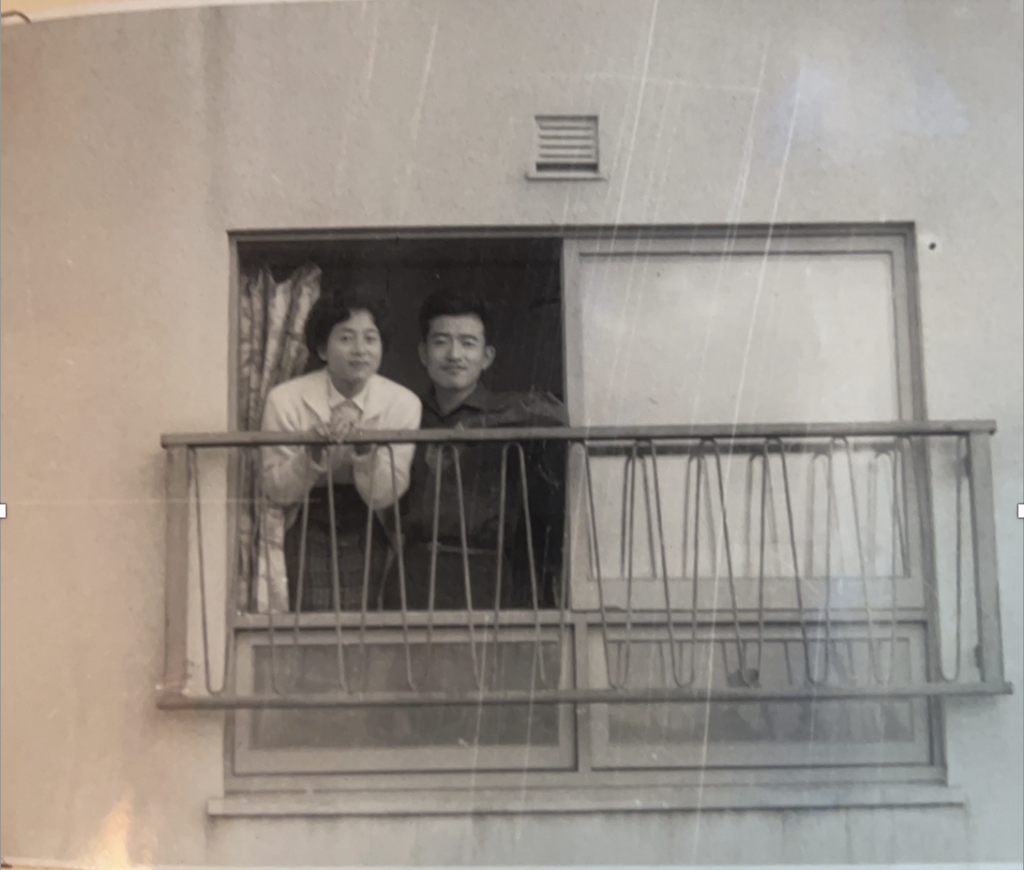

平民の拙宅の物入れに

原画があるわけなかろうがっ!」

(あまりに美しい色彩に目が醒める)

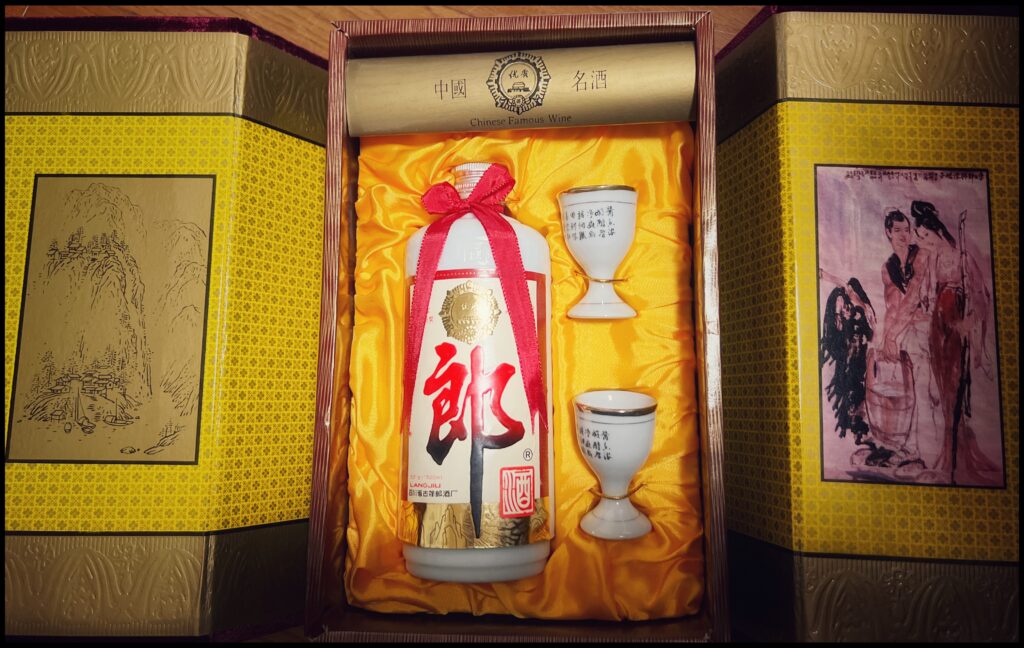

しかし、本物の分身であることに間違いはない。

” 広重筆 “とあるではないか。

絵師、歌川広重だ。

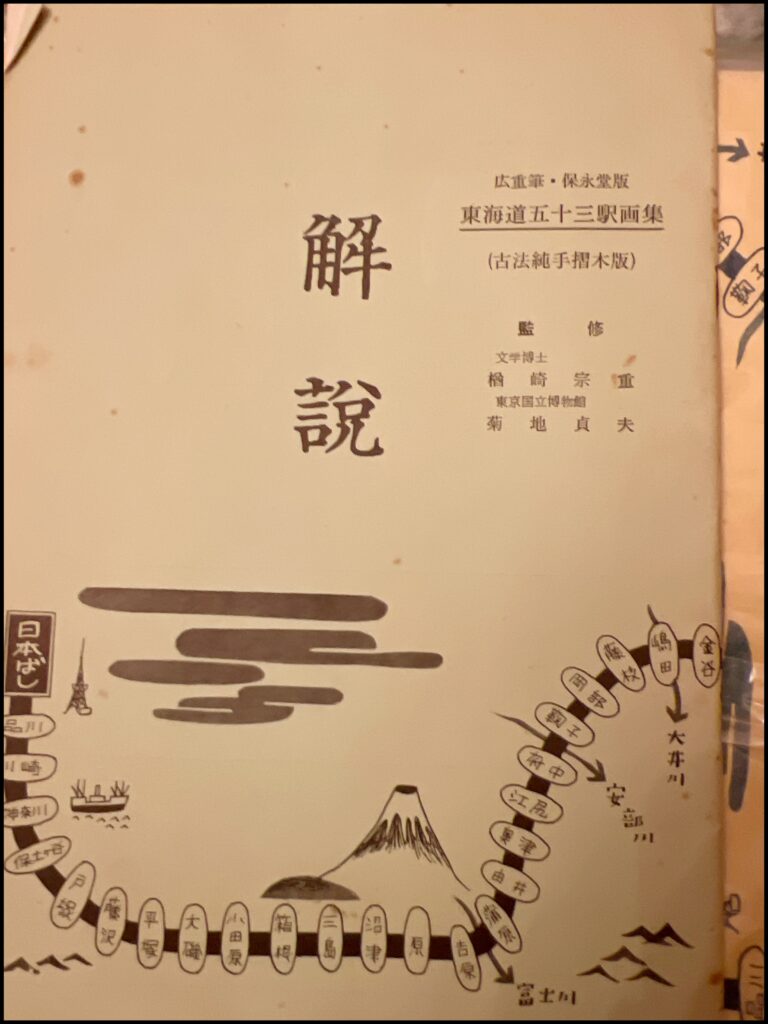

「広重は東海道五十三次によって風景版画の第一人者となり、東海道は広重によって有名になった。東海道の風物、地誌を描いた絵は、江戸時代の初期から、下つて葛飾北斎に至るまで、いろいろの姿で描かれているが、広重のように芸術的な香りをもつものは少ない」

と解説にある。

全ての絵の外装をとって眺めたわけではないが、

確かにその芸術性は庶民の目で見ても楽しめる要素満載である。

残念ながら発行年月日が見当たらない。

しかし、500部の限定出版と書かれているので

貴重ではあると思う。

巨匠の絵を蘇らせてくれた技術者の方々に

じわじわと感謝の念が湧いてきた。

歴史の断片がここにある。

当面我が家に保管することになるので、

近々うちに家飲みに来る人、

酒をちびちびやりながら、古の五十三次を共に

バーチャルトリップしようではないか。

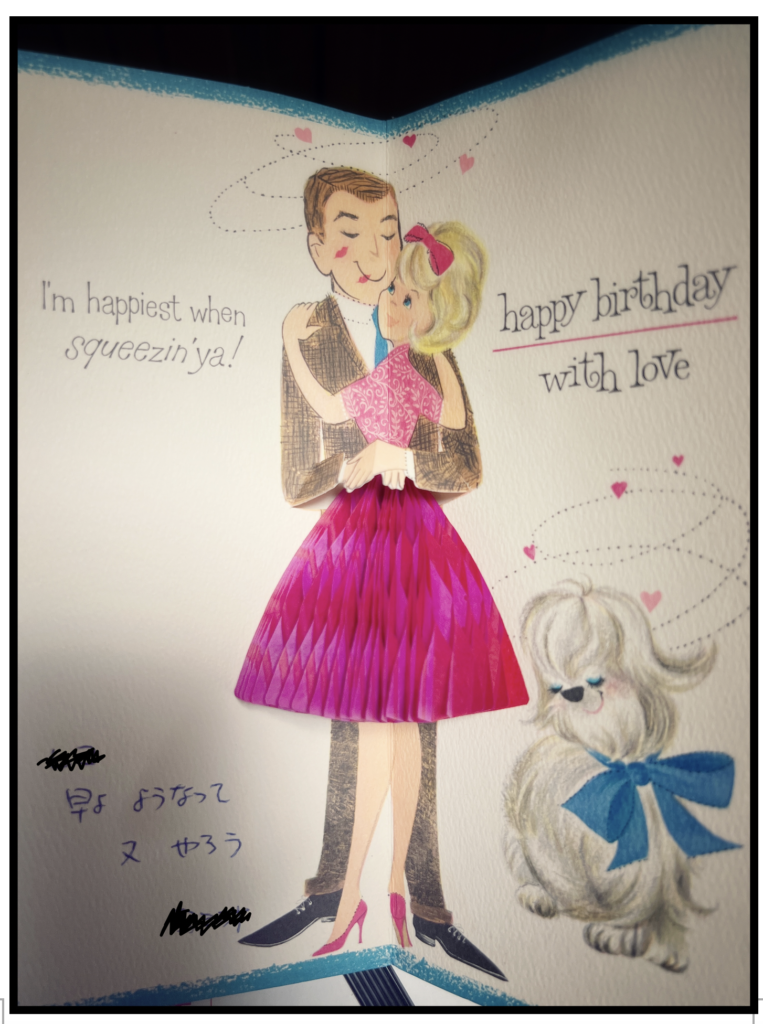

ちなみに今日はマイ・バースデー。

嬉しいサプライズプレゼントとなった。